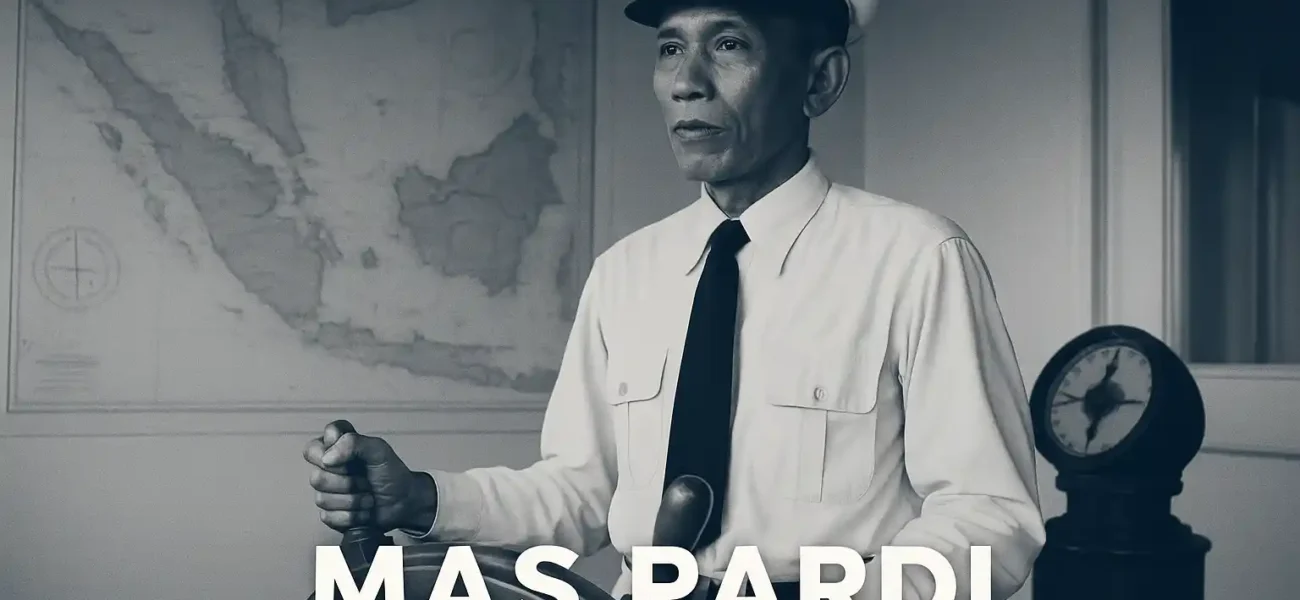

“Mas Pardi – Bapak Ilmu Pelayaran Indonesia” dikenal sebagai perintis pendidikan pelaut nusantara sekaligus tokoh kunci pembentukan organisasi kelautan pasca-Proklamasi. Ia menautkan dunia pendidikan pelayaran dengan pembinaan matra laut Republik, melahirkan generasi perwira dan nahkoda lokal serta merintis lembaga yang kini dikenal sebagai PIP Semarang. Julukan “Bapak Ilmu Pelayaran” lahir dari warisan gagasan, institusi, dan murid-muridnya yang kelak menjadi figur penting kemaritiman Indonesia.

Awal Kehidupan dan Jalan ke Laut

Mas Pardi berasal dari Jawa Tengah dan sejak muda tertarik pada dunia navigasi serta pemetaan perairan. Di masa Hindia Belanda, ia menempuh pendidikan formal pelayaran (umumnya rujukan menyebut Zeevaartschool) hingga bekerja dalam lingkungan Gouvernement Marine—unit yang banyak menangani survei hidrografi, keselamatan pelayaran, hingga dukungan teknis maritim. Pengalaman itulah yang menumbuhkan kebiasaan berpikir sistematis: berangkat dari data, mengutamakan disiplin, dan mengikat praktik lapangan dengan sains kelautan.

Di fase ini, kompetensi teknis Mas Pardi mencakup:

- Navigasi dasar–lanjut (matahari, bintang, kompas, arus, angin monsun)

- Pemetaan & survei (membaca peta laut, rambu, buoyage)

- Keselamatan & ketertiban (aturan pelayaran, perkapalan, tata ruang alur)

Modal awal tersebut kelak menjelma filosofi pendidikan: pelaut Indonesia harus menjadi perwira yang paham ilmu dan piawai praktik, bukan sekadar tenaga kasar di geladak.

Masa Pendudukan dan Lahirnya Barisan Pelaut

Memasuki pendudukan Jepang, ekosistem maritim mengalami perubahan. Sekolah-sekolah maritim disesuaikan, dan instruktur lokal diberi ruang untuk mengajar. Mas Pardi terlibat dalam pembinaan calon-calon pelaut di Semarang—cikal bakal tradisi akademik pelayaran yang ia kuatkan setelah kemerdekaan.

Momentum krusial datang setelah 17 Agustus 1945. Di pelabuhan, dermaga, dan kapal-kapal niaga yang berserak, para pelaut Indonesia menyadari dua hal: republik butuh kekuatan laut untuk menjaga jalur logistik dan butuh kader yang menguasai ilmu maritim. Dari sinilah Mas Pardi tampil mengonsolidasikan para pelaut ke dalam organisasi keamanan yang kemudian dikenal sebagai BKR Laut—embrio matra laut Republik yang tidak lama berganti menjadi TKR Laut/ALRI.

Pembentukan Kelembagaan Laut: Kepemimpinan pada Masa Awal

Pada fase sangat dini pasca-Proklamasi, struktur militer laut masih cair: sebutan organisasi berubah cepat, mandat melebar dari pengamanan pelabuhan hingga penguatan kapal, dan dokumen formal masih terus disusun. Di tengah ketidakpastian, Mas Pardi memainkan peran koordinatif—menghimpun pelaut niaga, teknisi, hingga taruna menjadi satu barisan.

Beberapa poin penting dari kiprah awal ini:

- Konsolidasi SDM: mengajak pelaut dan perwira niaga bergabung, memetakan kompetensi (nakhoda, mualim, juru mesin, juru mudi).

- Standarisasi dasar: menekankan disiplin, rantai komando, serta asas keselamatan dan hukum laut bahkan dalam situasi revolusi.

- Jembatan sipil-militer: menghubungkan kapal niaga, pelabuhan, dan dinas teknis dengan kebutuhan pertahanan republik.

Catatan populer kadang menyebut Mas Pardi sebagai pemimpin pertama pada struktur staf awal matra laut; sumber lain memilih istilah Kepala Staf Umum pada format TKR/ALRI yang baru lahir. Terlepas dari variasi penamaan, esensinya sama: ia memimpin fase embrional, ketika fondasi tradisi dan kultur organisasi baru sedang ditanamkan.

“Bapak Ilmu Pelayaran”: Mengajar, Menata Kurikulum, Mencetak Perwira

Julukan Bapak Ilmu Pelayaran Indonesia tidak hanya soal pangkat atau jabatan—melainkan ekosistem belajar yang ia bangun:

1) Sekolah & kurikulum

Di Semarang, sekolah pelayaran yang tumbuh dari masa pendudukan dirapikan: struktur kelas, mata kuliah (navigasi, meteorologi, muatan & stabilitas, hukum laut, mesin kapal), hingga praktik pelayaran. Lembaga itu berevolusi lewat sejumlah nomenklatur hingga dikenal luas sebagai PIP Semarang (Politeknik Ilmu Pelayaran).

2) Guru sebagai teladan

Mas Pardi menekankan karakter perwira: integritas, ketelitian, dan ketepatan keputusan. Ia mendorong taruna mengikat teori dengan jam layar—karena laut menguji pengetahuan lewat gelombang, arus, dan waktu yang tak kompromi.

3) Regenerasi dan efek pengganda

Dari ruang kelas dan anjungan latihan lahir generasi maritim yang kelak mengisi kapal niaga, pelabuhan, lembaga hidrografi, hingga dinas pertahanan laut. Sejumlah nama tenar dunia bahari/ALRI lahir dari ekosistem pendidikan yang ia rintis. Inilah warisan paling panjang umurnya: rantai kader yang tidak putus.

Pikiran Kunci Mas Pardi tentang Pelayaran

Beberapa gagasan yang kerap dikaitkan dengan tradisi yang ia bangun:

- Ilmu di atas kebiasaan

Kebiasaan di laut itu penting, tetapi standar ilmiah jauh lebih penting. Keputusan nakhoda harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis—dari hitung muatan sampai rute menghindari badai. - Profesionalisme sebagai pertahanan

Negara kepulauan bertahan bukan hanya dengan meriam, melainkan dengan logistik yang lancar, pelabuhan tertib, dan kapal niaga yang aman. Profesionalisme pelaut adalah tulang punggungnya. - Kemandirian perwira lokal

Indonesia harus melahirkan nahkoda Indonesia. Bukan lagi menjadi “awak yang patuh”, melainkan pemimpin kapal yang disegani di perairan sendiri dan dihormati di pelabuhan dunia.

Selepas Revolusi: Dukungan Kebijakan dan Jejaring Maritim

Pada dekade 1950–1960-an, kiprah Mas Pardi—baik langsung maupun melalui institusi—terhubung dengan kebijakan kelautan, hukum laut, dan pendidikan vokasi. Era ini penting karena dunia sedang menyusun ulang rezim hukum laut, sementara Indonesia memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan. Di tingkat domestik, kebutuhan STCW versi lokal (standar sertifikasi pelaut), penertiban pelayaran, dan penguatan pelabuhan membutuhkan perwira, surveyor, dan instruktur—lahan subur bagi lulusan sekolah pelayaran.

Kontroversi & Klarifikasi: “KSAL Pertama?”

Dalam literatur populer, kadang muncul klaim bahwa Mas Pardi adalah KSAL pertama. Sementara dokumen kelembagaan resmi pada berbagai periode menyusun daftar pimpinan dengan nomenklatur yang tidak persis sama dari tahun ke tahun. Cara aman membingkainya:

- Fakta tak terbantahkan: Ia pemimpin kunci fase awal barisan laut republik sesudah Proklamasi, terutama pada ranah staf/koordinasi dan pembinaan kader.

- Inti julukan: Gelar “Bapak Ilmu Pelayaran” berangkat dari peran mendirikan, mengajar, dan menata pendidikan pelaut; bukan semata-mata dari kursi jabatan.

Dengan bingkai ini, penghargaan pada Mas Pardi menjadi lebih presisi dan tetap menghormati arsip resmi TNI AL yang berkembang.

Baca Juga: 5 Tokoh Bahari Nusantara yang Terlupakan

Warisan yang Terasa Hingga Kini

- Institusi yang hidup – Sekolah yang ia rintis menetas menjadi PIP Semarang, mengalirkan perwira-perwira niaga dan instruktur ke seluruh Indonesia.

- Kultur profesi – Tekanan pada standar, etika, dan keselamatan menular ke generasi berikutnya: dari jaga anjungan, drill emergency, hingga budaya pelaporan insiden.

- Inspirasi kebijakan – Gagasannya menekankan bahwa maritim adalah ekosistem: pendidikan, pelabuhan, regulasi, dan armada harus berjalan bersama.

Garis Waktu Singkat

- Pra-1945 – Pendidikan pelayaran; tugas-tugas teknis maritim.

- 1945–1946 – Konsolidasi BKR Laut → TKR/ALRI; pembinaan pelaut republik.

- Akhir 1940-an–1950-an – Penguatan sekolah pelayaran Semarang; kurikulum & kaderisasi.

- 1960-an – Peran penguatan jaringan maritim dan pendidikan vokasi; gagasan kedaulatan laut di era baru.

- Wafat – Dikenang luas komunitas maritim; namanya diabadikan pada fasilitas/agenda pendidikan pelayaran.

Mas Pardi menegaskan bahwa kedaulatan maritim dimulai dari ruang kelas dan diuji di geladak kapal. Ia mengubah orientasi pelaut Indonesia—dari tenaga yang “mengikuti” menjadi perwira yang memimpin. Di lautan yang selalu bergerak, ilmu dan karakter adalah jangkar yang membuat kapal Indonesia tetap tegak. Selama sekolah pelayaran terus melahirkan generasi baru, nama Mas Pardi akan tetap mengarungi ingatan kita sebagai Bapak Ilmu Pelayaran Indonesia.

Last modified: Oktober 17, 2025